Цитата как манифест: почему Канторович начал нобелевскую речь с афоризма Козьмы Пруткова

Цитата как манифест: почему Канторович начал нобелевскую речь афоризмом Пруткова

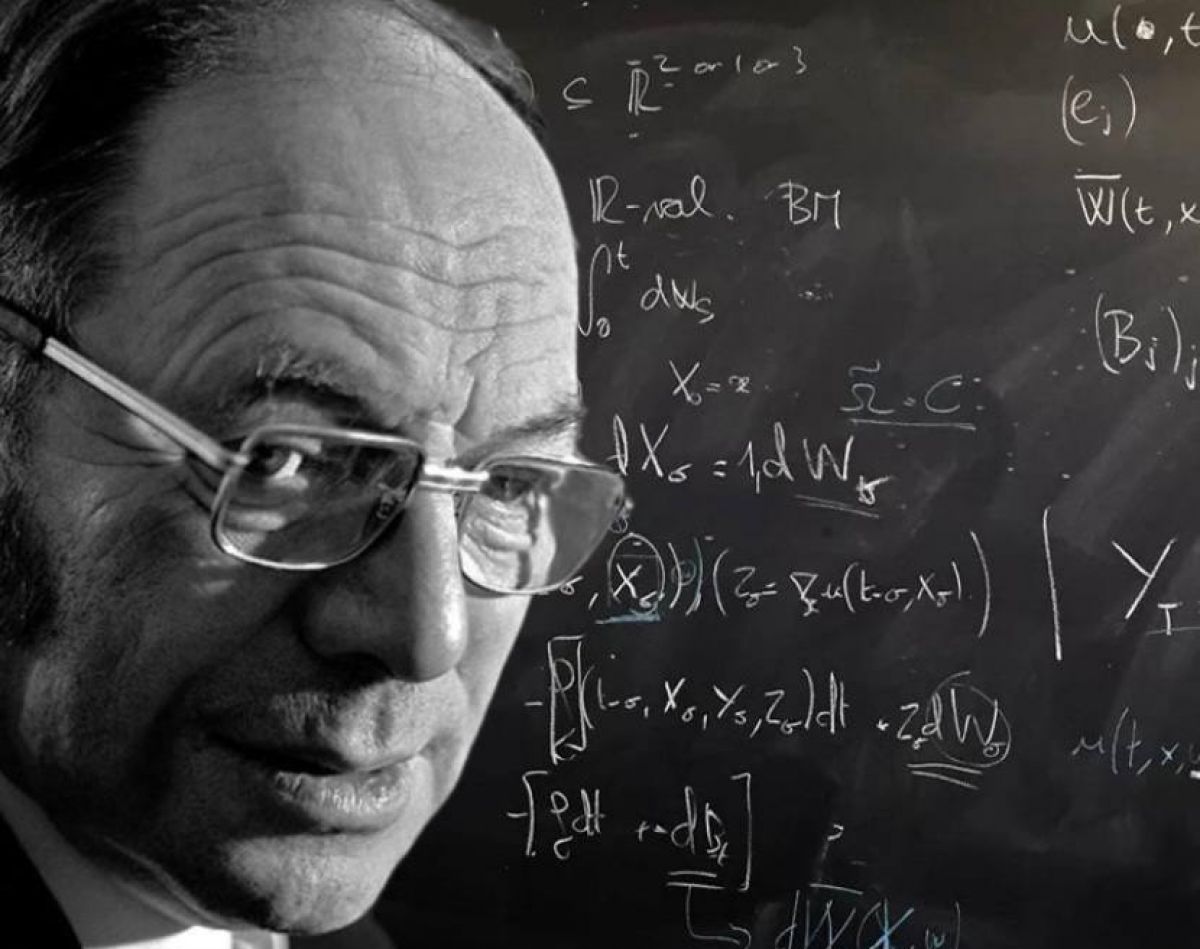

© nobelprize.org

Переводчики схватились за голову, когда советский ученый Леонид Канторович в 1975 году начал свою нобелевскую лекцию с афоризма: «В наше время математика настолько прочно, широко и разнообразно проникла в экономику, а выбранная нами тема связана с таким множеством фактов и проблем, что мы вынуждены процитировать очень популярные в нашей стране слова Козьмы Пруткова: «Нельзя объять необъятное». Уместность этого мудрого высказывания не умаляется тем фактом, что великий мыслитель - всего лишь псевдоним».

Козьму Пруткова в середине XIX века придумали в своем родовом имении в деревне Павловка (ныне Липецкая область) братья Жемчужниковы вместе со своим кузеном, графом Алексеем Константиновичем Толстым. Образ отличается высокой степенью проработки: у него есть биография, портрет, семья и даже место службы. Козьма Прутков «родился» в 1851 году и «прожил» всего 12 лет. За это время из-под его пера появились несколько пьес, десятки стихотворений, басен и афоризмов, которые стали крылатыми выражениями и используются до сих пор.

«Зри в корень!», «Бди!», «Если хочешь быть счастливым, будь им», - эти очевидные для носителя русского языка выражения совершенно непонятны иностранцам и практически невозможны для перевода.

Неужели Канторович об этом не знал? А может это был намек на его непростой путь к нобелевскому триумфу? Ведь сатирические стихи и афоризмы Козьмы Пруткова высмеивали умственный застой и политическую «благонамеренность».

В 30-е годы, в период интенсивного экономического и индустриального развития СССР, Канторович был в авангарде математических исследований и стремился применить свои теоретические разработки в практике растущей советской экономики. Он разработал универсальный метод, который позже получил название «линейное программирование».

Канторович доказал, что для любого производственного процесса существует набор оптимальных «разрешающих множителей». Если говорить простыми словами, эти множители работают как объективно справедливые цены. Они показывают, какой реальный вклад каждый ресурс (будь то час работы станка или килограмм металла) вносит в конечный результат. Используя этот инструмент, можно точно рассчитать, какой способ производства будет самым эффективным и экономичным. Так родилась новая наука - линейное программирование, без которой сегодня немыслимы логистика, планирование и работа сложных компьютерных систем.

Несмотря на гениальность, открытие Канторовича не было сразу оценено по достоинству на родине. Его теория противоречила господствовавшей марксистской политэкономии, где стоимость определялась только трудом, а не математическими расчетами. Метод ученого критиковали как «антимарксистский» и «буржуазный».

Когда Леонид Канторович получал Нобелевскую премию, времена репрессий уже миновали, а глава советской страны Леонид Брежнев активно занимался разрядкой международной напряженности и вопросами примирения двух систем.

Настоящей сенсацией стал честный рассказ ученого об экономической ситуации в молодой советской стране в постреволюционный период.

«Прежде чем обсуждать методы и результаты, я думаю, будет полезно поговорить об особенностях наших проблем. Они характерны для советской экономики, и многие из них появились уже в первые годы после Октябрьской революции. Тогда впервые в истории все основные средства производства перешли в собственность народа, и возникла необходимость в централизованном и едином управлении экономикой огромной страны. Эта необходимость возникла в очень сложных социальных условиях и имела ряд специфических особенностей».

Но главное в своем выступлении на международной арене Канторович смог открыто заявить, что его метод универсален, т.к. большинство рассматриваемых им проблем возникает и в странах с капиталистической экономикой.

Все это дает право предположить, что обращение Леонида Канторовича к афоризму Козьмы Пруткова «Нельзя объять необъятное» оказалось не случайной шуткой.

Здесь кроется горькая ирония, превращающая цитату в многослойный интеллектуальный манифест. Да, Канторович долгие годы не мог «объять необъятное» - и прежде всего, непробиваемую стену советской догмы. Это был элегантный намёк на то, что подлинная наука, как и подлинное искусство, всегда оказывается сильнее любой доктрины. Его нобелевский триумф стал не только признанием гения, но и сокрушительным опровержением всех его критиков. Это был код, понятный только для своих: истина не всегда признаётся современниками, но в конечном счёте именно она прокладывает путь в будущее. И, конечно, в стремлении «объять необъятное» и заключается вечное движение науки, вдохновлённой смелостью таких умов, как Леонид Витальевич Канторович.

Проект «Нобелевские лауреаты» выполняется при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 г. № 231.